〒606-0831 京都府京都市左京区下鴨北園町94-1

洛北高校正門前から徒歩3分

定休日:木曜・日曜 祝日のみ不定

不調が現れる本当の理由

痛みや不調の正体とは?

体調が悪くて病院へ行ったものの精密検査ではこれと言った異常が見当たらず、取り敢えずといった感じで安定剤や痛み止めを処方され、しばらくの間様子を見てみたが一向に良くならない。多くの方がこういった状況にお嘆きではないでしょうか?

原因がわからないとされる痛みや不調の殆んどは、内臓の弱りや変調によって起こります。主な原因は自律神経の乱れやそれに伴う免疫機能低下あるいは東洋医学独自の捉え方である気(生命エネルギー)の不足や停滞などです。

「原因がわからない」とされてしまうのは、そういった異常が精密検査の数値や画像には現れないからです。

症状が現れるのには必ず何らかの原因があります!

以下では実際にどのような仕組みによって痛みや不調が現れるのか具体的にいくつかご紹介致します。

扁桃腺の衰え・慢性炎症

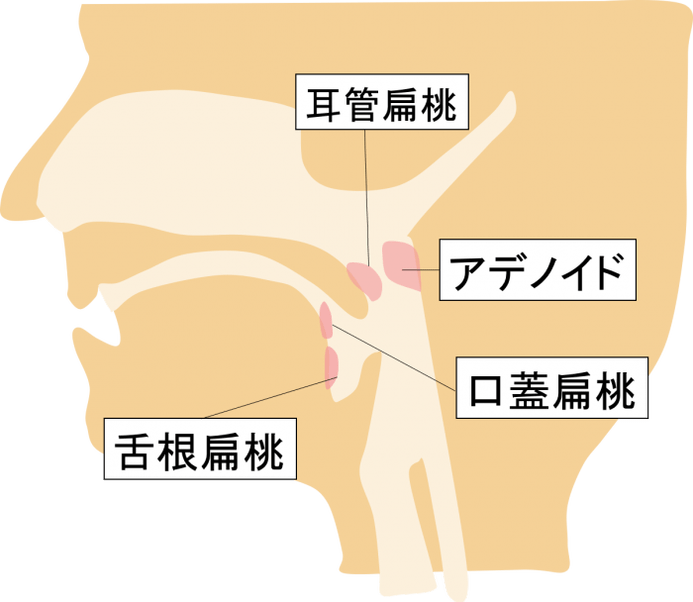

扁桃腺(へんとうせん)とは?

風邪を引いた時、または花粉の季節などに、喉の奥が痛んだり首の付け根や両サイドがひどい肩こりのようにガチガチになった経験があるかと思います。あれは扁桃腺に炎症が起きているサインです。

扁桃腺は耳・鼻・のどの奥といった身体の内と外の境界に分布し、口や鼻を介して体内に侵入しようとするウィルスや細菌、異物などから身体を守っています。

内と外の境界、すなわち免疫の最前線で働く扁桃は、『免疫の第一防御壁』とも言うべき存在で、扁桃腺の弱り衰えが後に全身の免疫機能に影響を与えます。免疫が低下すると身体は炎症体質へと傾き、病気やケガを発症するリスクが高くなる。そして一旦発症してしまうと慢性化しいつまで経っても治らないといった事態に陥るのです。

扁桃腺を弱らせる主な原因

過度なストレス

間違った生活習慣

暴飲暴食・過度なダイエット・睡眠不足・運動不足・昼夜逆転の生活など(こうした生活習慣を続けると自己肯定感が削がれ、ストレスに抗えない精神状態へと追い込まれやすくなります)

精神的ストレス

職場や学校での人間関係・家庭の問題・金銭や将来への不安・喪失感など

科学的ストレス

お酒・たばこ・薬剤・化学調味料など

構造的ストレス

骨格の歪みまたは筋肉や靭帯あるいは腱の硬化など

環境的ストレス

騒音・悪臭・大気汚染・電磁波・磁場の乱れなど

ストレスによって交感神経が緊張すると扁桃腺内部の血管が委縮します。そういった状態が長期間持続すると扁桃腺は血流不足に陥り衰えてしまいます。

口呼吸の習慣

呼吸は通常、鼻から空気を取り込みチリやほこりの侵入を鼻毛である程度防ぎ、乾燥した冷たい空気は鼻腔を通過する間に適度な湿度を与えられ温められたのち扁桃腺を通過し肺へと送られます。しかし慢性副鼻腔炎や蓄膿症あるいはラグビーや格闘技といったコンタクトスポーツによる鼻骨の骨折などの影響によって鼻での吸気が困難になると、どうやっても口のみでの呼吸になってしまい冷たく乾燥した空気はダイレクトに扁桃腺を通過することになります。

扁桃腺は非常に乾燥に弱い器官で恒常的に口呼吸が繰り返されることで容易にやられてしまうのです。

扁桃腺(免疫系)に異常がある際に現れる反応

自身で出来る確認方法

耳たぶの約2センチ後方にボコッとした骨の突起(乳様突起)があり、そこから2センチ程下がったところに扁桃の炎症反応が強く現れるツボがあります。押して痛むまたは硬く感じられる場合、扁桃に炎症があると判断します。あまりに慢性化している場合では逆にまったく反応が現れないケースがあります。

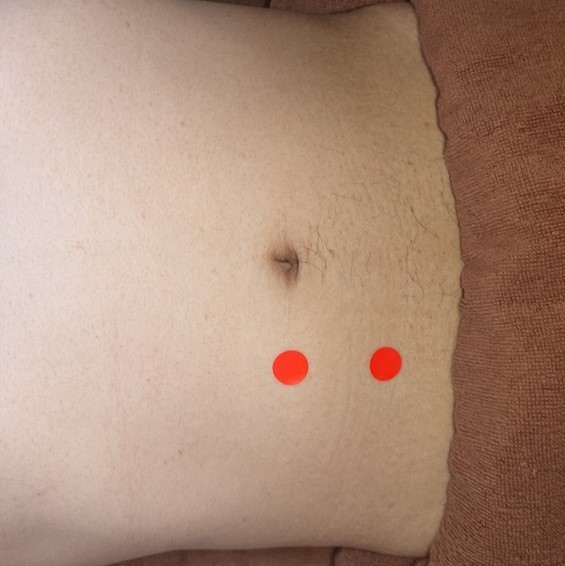

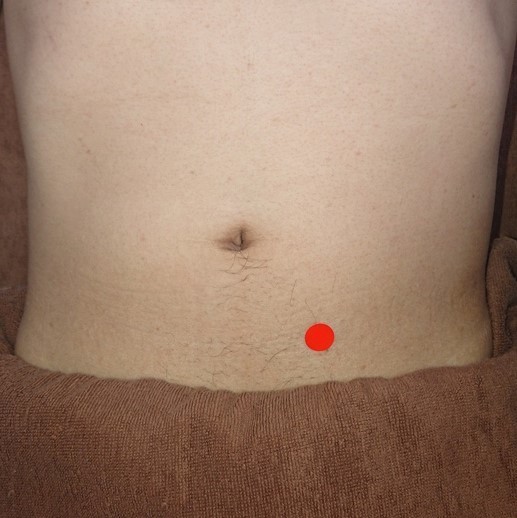

おへその中心から指3本分(約5センチ)右へ進んだ所とさらにそこから下方へ指3本分下がった所の2箇所に免疫の反応点があります。(古代中国の五行論では肺の反応エリア)垂直に押して痛んだり違和感がある場合、免疫の低下または不適正の状態であると判断します。

手のひらの母指球(親指側の膨らんだ所)を押して鋭い痛みがある場合、細菌やウィルスなどの病原菌または大気中に飛散する花粉やカビあるいはpm2.5など何らかの影響を受け、自身の免疫が今まさにそれらと戦っている状態にあると判断します。また風邪を引く前触れであったりもします。

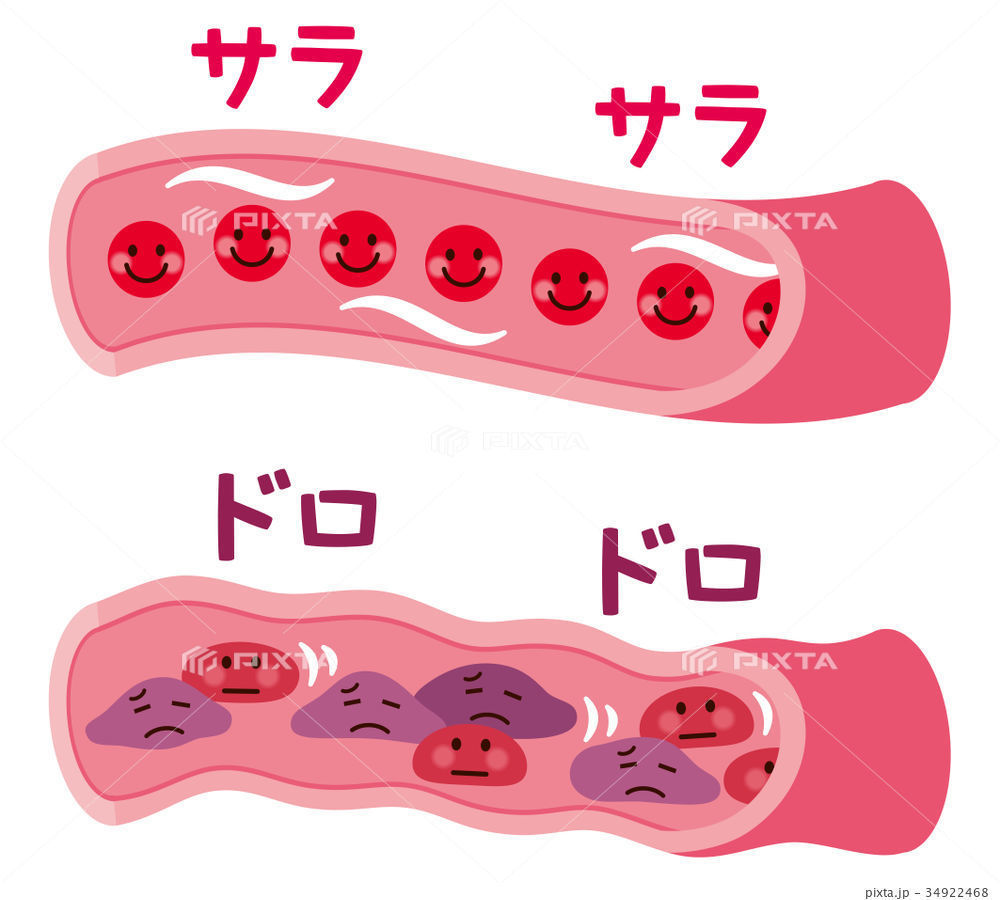

瘀血【おけつ】

多くの慢性病の体質的基盤となります

東洋医学には現代の医学とはまったく異なる病理概念があります。その最も代表的なものに「瘀血が病気や痛みを引き起こす」という考え方があります。瘀血を簡単に説明すると「ドロドロに汚れた血液」または「生理的な働きを失った古い血液」といったニュアンスのもので、運動器疾患・婦人科疾患・皮膚疾患・内科疾患・心療内科疾患など、病気の種を問わずさまざまな慢性疾患の体質的基盤となります。瘀血が生成される最も一般的な原因に甘いもの(糖)の摂り過ぎがあります。

東洋医学では甘いものや脂っこいものの過食は体内に過剰な湿度と熱を発生させ、それらが結びつくことで瘀血(ドロドロ血液)が発生するといった捉え方をします。現代風に言うと糖の過剰摂取によって通常弱アルカリ性で保っていなければならない体内環境が酸性に傾いてしまい、炎症を起こしやすい体質になるということです。

瘀血によって引き起こされる主な症状

さまざまな病気の発現に関与する瘀血ですが、常の臨床で取り分け多くみられる症状に、頭痛・生理痛・胃痛・首や肩の痛みがあり、その原因の多くがやはり糖分の取り過ぎで、特に20〜40代の女性に多く見られます。こうした初期の症状を放置しておくことで、のちに本格的な病気へと発展させてしまうことに繋がります。

鎮痛薬の危険性

解熱鎮痛薬は身体を酸性に傾ける作用があるため瘀血の生成を助長し症状をさらに重篤化させてしまうケースがあります。婦人科症状を例に挙げますと、同じように甘いものを摂り続け、生理痛が来る度に鎮痛薬で痛みをごまかし続けた結果、さらに瘀血(炎症体質)が加速し、子宮筋腫や卵巣嚢腫といった本格的な病気へと移行してしまうということです。

瘀血がある際に現れるさまざまな反応

自身で出来る確認方法

ご紹介する反応ポイントは自身で確認しやすい箇所のみに限定しております。

まずはおへその真ん中から指3本分(約5センチ)左へ行き、さらにそこから指3本分下がった所(免疫の反応点の反対側)に瘀血の反応が強く現れるポイントがあります。垂直よりもやや内向き、身体の芯に向かって押して行き、鋭い痛みが出る場合は腹部に瘀血ありと判断します。便秘の反応点とは異なります。

頭のてっぺんで左右の耳と耳とを結んだ線上に百会(ひゃくえ)という有名なツボがあり、百会を中心に半径3センチの範囲を丁寧に探りブヨブヨしている箇所もしくは押して痛む箇所があるかを確認します。反応があれば、頭部に瘀血ありと判断します。頭部瘀血は頭痛や自律神経失調さらに更年期の症状や五十肩の発症要因としてよく見られます。

中央の盆の窪から4〜5センチ外側で硬く盛り上がった所を越えたすぐ、少し窪んだ所に風池(ふうち)というツボがあります。瘀血の反応は右側の風池に現れることがよくあります。右の風池を押して確認する際は反対側の左の目の奥に向かって押すイメージで行ってください。左だけまたは両方の風池が痛む場合は目の疲労や肩こりである場合が多いです。

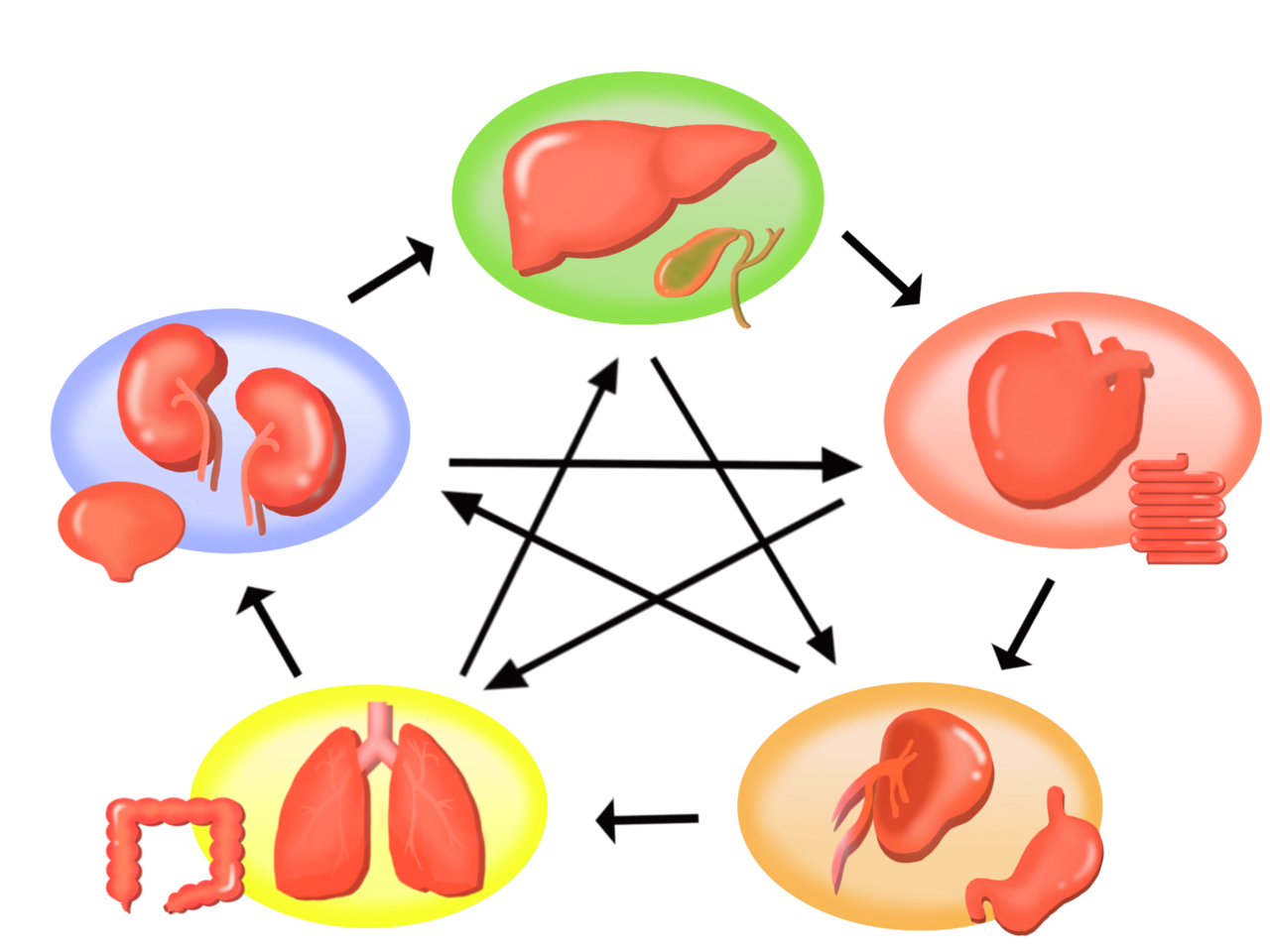

気(生体エネルギー)の不足または停滞

東洋医学では気血がバランスよく全身を巡ることで健康が保たれると考えます。気の通り道には、基本12の正経(肝経・心経・脾経・肺経・腎経・心包経・胆経・小腸経・胃経・大腸経・膀胱経・三焦経)と任脉・督脉を併せた14経があり、そこを流れる気が不足または停滞することで経に関連したさまざまな不調が現れます。それらを正し改善に導くことが鍼灸施術の本来の目的です

気血を巡らせるとは?

東洋医学では、肝臓は全身に巡る血液量をコントロールする働きを持つと考えます。例えば昼間の活動時のように大量の血液量を必要としない夜間就寝時には必要でない分を肝臓に一時貯蔵しておき、夜明けに近づくにつれ徐々に血液を全身に送り込み活動に備えます。ある種の坐骨神経痛や腰痛の場合では、肝臓の気(肝気)の衰えや滞りが大きく関与することがあり、治療は肝気を高め気血を巡らせることがメインとなります。現代の医学では血液を運搬するのは心臓の働きとするのが常識ですが、東洋医学では血液を運搬するのは「気」の働きであると考えています。東洋医学関連のCMなどで「気血(きけつ)の巡り」という言葉が頻繁に使われるのはそういった理由からです。マッサージや局所的な治療で根本改善を図れないのは、刺激によって一時的に血流を促すのみで根本の原因である肝気の衰えに対しては一切のアプローチが行えていないからです。

いかがでしたでしょうか?

該当するものはありましたか?押さえ方や角度によって多少反応がわかりにくいかもしれませんがその点はご容赦ください。ご来院いただいた際にきちんと診させていただきます。

しんどくて病院へ行ったものの精密検査ではこれといった異常が見当たらず、最終的には加齢や精神的な問題として片付けられてしまうのは、こうした数値に現われない異常によっても数々の不調が引き起こされるという事実が一般に殆んど知られていないからです。

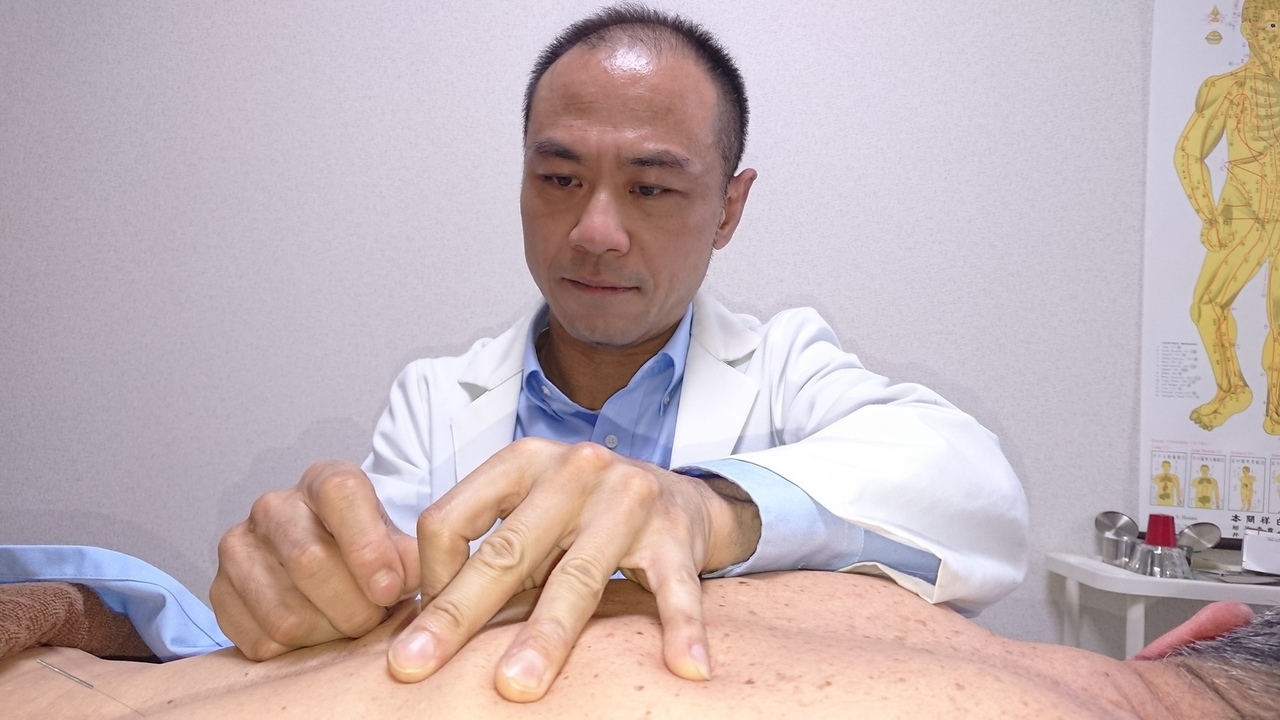

鍼灸(当院)のアプローチはこうした『数値に現れない異常』を取り払うことで、本来誰しもが持っている治す力(自然治癒力)を呼び覚まし、自からの力で治癒へと向かわせます。

受付時間

受付日

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |

| 午後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |

営業時間

10:00〜20:00

最終施術開始18:30〜

お電話でのお問い合わせは18:30までとさせていただいております。

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

定休日

木曜・日曜 祝日のみ不定